Source : डीएच डेक्कन

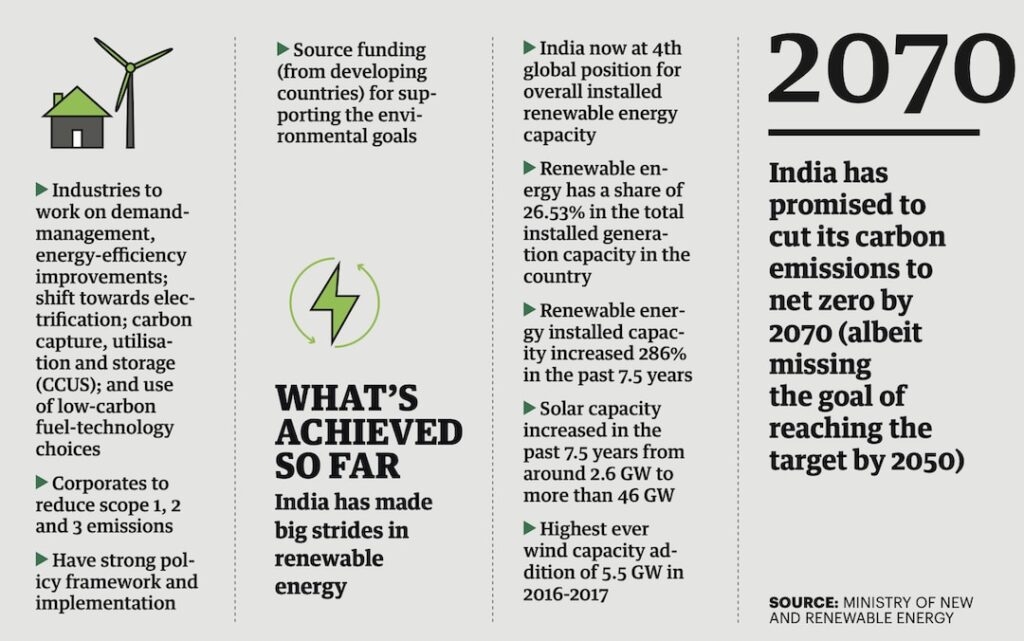

विश्व द्वारा उत्सर्जन की तीव्रता को महसूस करने के साथ, वैश्विक समुदाय net zero प्राप्त करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस, प्रयास कर रहा है। भारत अपने ऊर्जा मिश्रण में गैर- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 2070 तक अपने net zero लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहा है।

अपने वर्तमान विकास पथ पर बने रहने के लिए, भारत को अपनी ऊर्जा खपत को कम से कम 3.6 प्रतिशत सालाना बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिससे भारत की हाइड्रोकार्बन मांग 2025 तक दोगुनी हो जाएगी, जिससे उसे अपनी पेट्रोलियम आपूर्ति का 75-85 प्रतिशत आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

भारत के 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ऊर्जा के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता चीन से आगे निकलने की उम्मीद है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 84 प्रतिशत 42 से अधिक देशों से आयात करता है।

इसके पास दुनिया के सिद्ध तेल भंडार का सिर्फ 0.3 प्रतिशत है जबकि वैश्विक तेल खपत का 4.5 प्रतिशत है। देश के पास दुनिया के सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार का 0.8 प्रतिशत है, लेकिन वैश्विक गैस खपत का केवल 1.5 प्रतिशत है। 2040 तक भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता 7.2 मिलियन बैरल प्रति दिन होगी। भारत 2040 तक तेल उत्पादन में लगभग 2.3 मिलियन बैरल प्रति दिन का आयात करेगा। उम्मीद है कि 2040 तक, भारत की ऊर्जा की मांग वैश्विक ऊर्जा खपत का एक चौथाई हो जाएगी। जहां तक चालू वित्त वर्ष का संबंध है, अप्रैल- नवंबर (2022) के आंकड़े 1,52,772,000 मीट्रिक टन के कुल आयात का प्रावधान करते हैं, कच्चे तेल का कुल आयात बिल 1,13,618 मिलियन डॉलर है।

भारत ने विभिन्न देशों से अपने पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों (कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस) में विविधता लाई है, लेकिन भारत के तेल आयात के शीर्ष 20 स्रोत लगातार भारत के तेल आयात के 95 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, और शीर्ष 10 देशों में 80 से अधिक का योगदान है। पिछले 15 वर्षों में प्रतिशत।

1970 के दशक से भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक चिंता का विषय रहा है, आयात करने वाले देशों में अस्थिरता से उत्पन्न खतरों, संचार की समुद्री लाइनों के लिए खतरों और सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ के कारण। उदाहरण के लिए, 1973 के अरब तेल प्रतिबंध के दौरान, भारत का तेल आयात बिल 500 मिलियन डॉलर से कम हो गया, जो 1973 में देश की निर्यात आय का 20 प्रतिशत था, 1974 तक लगभग 1.3 बिलियन डॉलर हो गया, इसकी संभावित निर्यात आय का लगभग 40 प्रतिशत और इसकी मौजूदा राशि का दोगुना है ।

1980 के दशक से, भारत अपने ऊर्जा मिश्रण में ऊर्जा के गैर- जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। तब से, लगातार सरकारों ने देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को डिजाइन, विकसित और तैनात करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जबरदस्त वृद्धि हुई, और आज भारत अक्षय ऊर्जा के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में खड़ा है, इसकी स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत गैर- जीवाश्म ईंधन स्रोतों (सौर: 48.55 GW और पवन: 40.033) से आता है। जीडब्ल्यू)।

भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है। लघु पनबिजली- उत्पादन क्षमता 4.83 GW है, बड़ी पनबिजली उत्पादन क्षमता 46.51 GW है (स्रोत: PIB), बायोपावर 10.62 GW है, और परमाणु 6.78 GW है। भारत 2030 तक 500 जीडब्ल्यू पर अपनी नवीकरणीय क्षमता का अनुमान लगाता है, नवीकरणीय ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने, 2030 तक संचयी उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने और 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत कम करने के उद्देश्य से।

ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के संबंध में मात्र सरकारी प्रयास भारत को शून्य देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे; इस संबंध में विविध नीतिगत पहलों को अपनाने की सख्त जरूरत है।

एक नीति जो पेश की जा सकती है, वह विभिन्न उत्पादों को कोडित करना है, जिसमें औद्योगिक से लेकर घरेलू सामान शामिल हैं, जिसमें एक उपभोक्ता उत्पादन प्रक्रिया के साथ- साथ उसकी उपयोगिता के दौरान नियोजित ऊर्जा दक्षता के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए उत्पाद को स्कैन करने में सक्षम होगा।

इस संबंध में, भारत में ऊर्जा दक्षता के पहलू को सत्यापित करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा आसानी से स्कैन किए जा सकने वाले उत्पादों पर बार कोड होने को शुद्ध तटस्थ बनने और इसके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के कदमों में से एक के रूप में अपनाया जा सकता है। इसे शुरू करने से लोगों को उत्सर्जन में कमी की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिससे वे विभिन्न उत्पादों के उपभोग और उपयोग के संबंध में जागरूक और सूचित विकल्प बना सकते हैं।